机构中心/ CENTER

热门关注/ FOCUS

- 沐川发布:飞天入水 神秘鸟类首现沐川

- 科技日报:高校院所产业对接交流活动在四川成都举行

- 川观新闻:破解科技成果“养在深闺无人识” ,这场活动给了启示

- 中国日报国际版:中国—新西兰猕猴桃联合实验室揭牌十周年取得丰硕成果

- 十年来,这个实验室突破多项猕猴桃育种关键技术

- 这个实验室,十年成绩单

- 建成世界最大的红肉猕猴桃种质资源圃!这个实验室展示10年“成绩单”

- 让创新的味道在丝路愈久“猕”香 中国—新西兰猕猴桃联合实验室揭牌十周年工作座谈会召开

- 建成世界最大的红肉猕猴桃种质资源圃!这个实验室展示10年“成绩单”

- 四川省生产力促进中心协会会员“新质生产力”能力提升研讨暨培训班在广安举行

- 甘孜州科技局组织召开省院省校科技创新合作座谈会

- “植物界大熊猫”峨眉槽舌兰进入盛花期

- 外国友人游苍溪 点赞苍溪红心猕猴桃

- 巴专家希望加强与中国猕猴桃合作

- 猕猴桃新质生产力发展国际交流会在广元苍溪县举行

- 李强总理访问新澳,参观的这些企业与成都科学城息息相关……

- 沐川县举办2024年“六五环境日”主题活动暨第二期法治茶馆大讲堂

- 因地制宜发展新质生产力⑥丨增强科技创新对产业发展的支撑与引领

随机推荐/ RANDOM

- 沐川发布:飞天入水 神秘鸟类首现沐川

- 科技日报:高校院所产业对接交流活动在四川成都举行

- 川观新闻:破解科技成果“养在深闺无人识” ,这场活动给了启示

- 中国日报国际版:中国—新西兰猕猴桃联合实验室揭牌十周年取得丰硕成果

- 十年来,这个实验室突破多项猕猴桃育种关键技术

- 这个实验室,十年成绩单

- 建成世界最大的红肉猕猴桃种质资源圃!这个实验室展示10年“成绩单”

- 让创新的味道在丝路愈久“猕”香 中国—新西兰猕猴桃联合实验室揭牌十周年工作座谈会召开

- 建成世界最大的红肉猕猴桃种质资源圃!这个实验室展示10年“成绩单”

- 四川省生产力促进中心协会会员“新质生产力”能力提升研讨暨培训班在广安举行

- 甘孜州科技局组织召开省院省校科技创新合作座谈会

- “植物界大熊猫”峨眉槽舌兰进入盛花期

- 外国友人游苍溪 点赞苍溪红心猕猴桃

- 巴专家希望加强与中国猕猴桃合作

- 猕猴桃新质生产力发展国际交流会在广元苍溪县举行

- 李强总理访问新澳,参观的这些企业与成都科学城息息相关……

- 沐川县举办2024年“六五环境日”主题活动暨第二期法治茶馆大讲堂

- 因地制宜发展新质生产力⑥丨增强科技创新对产业发展的支撑与引领

- 省院省校创新合作四川省科技资源共享服务平台助力科学技术前沿讲座暨兴隆湖科学大讲第六期开讲

- 打造野生动植物的“乐活”天堂 ——我市生物多样性保护成效显著

- 省资源院在全省科研机构创新能力评价中喜获自然科学分学科排名第一

- 这场猕猴桃国际研讨会,吸引了许多中外专家……

生物多样性优秀案例(44) | 四川极度濒危植物峨眉拟单性木兰拯救保护

来源:本站 发布时间:2023-05-22 浏览: 0次

为提升全社会生物多样性保护意识,加快推动“昆蒙框架”的目标落地,生态环境部推出15个生物多样性保护优秀案例,进一步展现我国生物多样性保护成效,宣传各地典型经验做法,树立全国生物多样性保护先进典范,为2023年国际生物多样性日宣传营造良好氛围。今天,为大家带来的是:四川极度濒危植物峨眉拟单性木兰拯救保护。

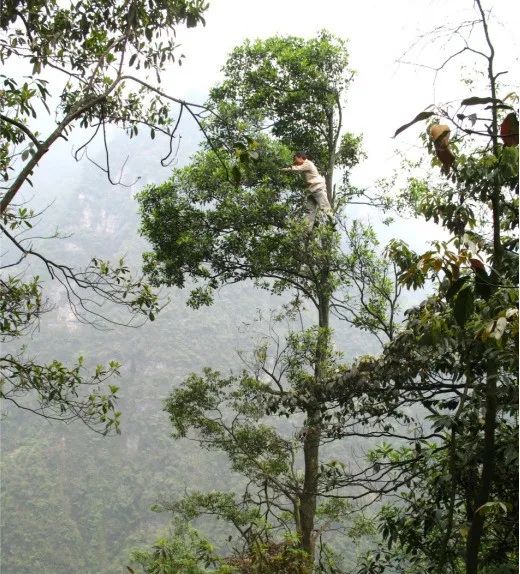

峨眉拟单性木兰(Parakmeria omeiensis)为木兰科拟单性木兰属的高大常绿乔木,成树可达20—25米。为峨眉山特有种,分布于峨眉山风景区海拔1100—1550米的常绿阔叶林带,个体数量不到100株,被列为国家一级保护野生植物,被IUCN红色名录列为极度濒危物种,也是我国亟待拯救保护的120种极小种群野生植物之一。峨眉拟单性木兰不仅具有重要的科研价值,也是一种优良的园林绿化树种。

峨眉拟单性木兰等极小种群的拯救与保护工作已走在国内前列,并得到了国际同行的充分认可。一是掌握了人工授粉关键技术,建立了一套峨眉拟单性木兰人工繁育技术体系,成功解决了自然条件下传粉难、种子萌发难与成苗难三大技术难关,获得国家发明专利2项。使个体数量从不到100株增加到目前的3200株,有效遏制了该物种的濒危趋势。二是为成都市植物园、昆明植物园、武汉植物园、西安植物园等13家植物园共提供390株峨眉拟单性木兰幼苗,使该濒危物种的种植范围从我国西南扩展到我国东南部、中部、西北部等地区,在峨眉山以外的地区得到了推广种植。三是探索出了一套峨眉拟单性木兰野外种植及回归监测技术,2016—2021年共野外回归800株,恢复和重建回归点5个,森林覆盖面积达200亩,回归苗的成活率达到95%以上,修复和重建了野外种群。

峨眉拟单性木兰的拯救保护为我国其他濒危物种保护提供了经验:在进行濒危植物的人工繁殖时,尽量采用有性繁殖以增加后代的遗传多样性,从而提高对环境的适应性;实施多点保存的迁地保护方式,能最大限度地降低濒危物种因自然灾害而灭绝的风险;野外回归工作量大、监测任务重,通过调动当地居民参与这项工作,使监测工作能长期持续下去;采用多种保护形式,即将就地保护和迁地保护相结合,同时结合物种回归和恢复, 能有效提高保护工作的成功率。

信息来源:生态环境部